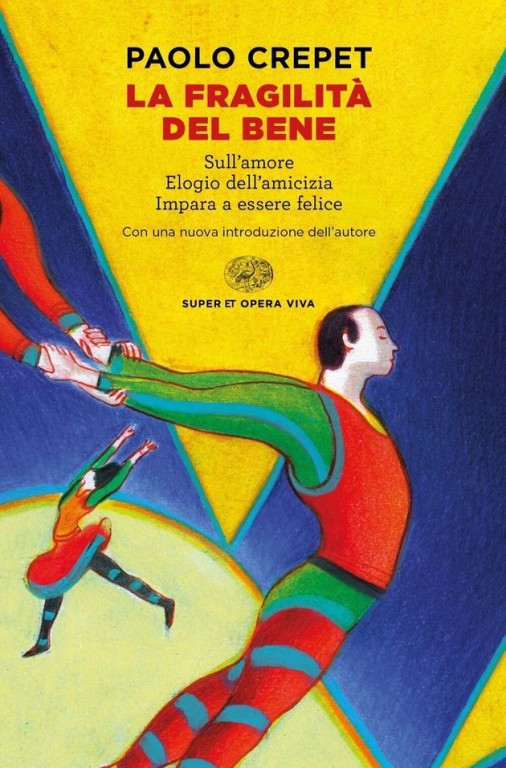

Crepet e la fragilità del bene: “Amore, amicizia e felicità, tre parole sacre da cui ripartire”

Pubblichiamo la nuova introduzione dello psichiatra alla raccolta in un unico volume di suoi tre saggi – Sull’amore, Elogio dell’amicizia, Impara a essere felice – intitolata “La fragilità del bene”, Einaudi

Leonardo Cendamo via Getty ImagesPaolo Crepet, Italian writer, Mantova, Italy, 14th May 2015. (Photo by Leonardo Cendamo/Getty Images)

Pubblichiamo la nuova introduzione di Paolo Crepet alla raccolta in un unico volume di suoi tre saggi – Sull’amore, Elogio dell’amicizia, Impara a essere felice – intitolata “La fragilità del bene”, Einaudi.

Amore, amicizia, felicità. Tre parole sacre da cui ripartire sempre, tre modi di vivere il coraggio dei sentimenti e prendersi cura della loro estrema fragilità.

Un saggio appassionato che mette a fuoco i legami che rendono uniche le nostre vite.

Ho scritto Sull’amore, Elogio dell’amicizia e Impara a essere felice in tempi diversi e lontani, eppure, ripensandoci, assolutamente attuali. Oggi piú che mai abbiamo bisogno di antidoti: una metafora che può sembrare sinistra dovendo affrontare una pandemia terribile e ostinata, ma che invece indica la via, non soltanto per uscire dall’abbraccio mortale di un virus, ma anche e soprattutto per fare i conti con il nostro presente/futuro.

Quando l’Editore mi ha prospettato la possibilità di ristampare i tre libri, unendoli in un unico volume, subito mi è balenato, come in un’improvvisa associazione di idee, un titolo: La fragilità del bene. Ho pensato che fosse adatto a questa raccolta proprio perché sfida un pregiudizio positivo in cui in molti hanno sperato e creduto: che il bene vincesse comunque sul male, a prescindere dal comportamento individuale e collettivo. Non si è trattato solo di un comprensibile auspicio, quanto piuttosto – e qui è racchiuso un rischio mortale per una comunità – di una proditoria, lenta diffusione di un’inclinazione facilitante e pericolosamente superficiale: l’onnipotenza che deriva dalla presunzione che il bene fosse acquisito per sempre dal progresso, un po’ come sta accadendo per la libertà.

Da quando, dalla metà degli anni Sessanta, nel mondo occidentale economia, diritti, conquiste sociali, prosperità erano diventate parole declinate in senso progressivo, si è andata formando una sorta di una «parallela sicumera», quasi un incalzante senso di superiorità che non appare molto discostato da ciò di cui le generazioni precedenti avevano fatto esperienza: allora, all’epoca della diffusione dei totalitarismi, quella presunzione era basata soprattutto sull’ideologia che includeva la mitologia del «predominio della razza bianca» e portò non solo a una guerra mondiale, ma anche a molti altri conflitti locali e all’instaurazione di regimi sanguinari che, pur sotto falsi travestimenti pseudodemocratici, continuano a reprimere ogni forma di dissenso. Eppure non tutti si erano accorti che, con il progredire dell’evoluzione sociale e con la graduale espansione delle politiche liberali, quella parola – onnipotenza –, pur abbandonata da certa retorica partitica, era nei fatti sopravvissuta anche nelle convinzioni dei cittadini delle comunità più avanzate.

Silenziosamente, si è creato uno spaventoso ibrido che unisce vecchie e mai del tutto sopite superbie a nuove sicurezze che si sono trasformate in dogmi, in neoicone per molti assolutamente seduttive.

I supermen e le wonderwomen si sono moltiplicati e hanno figliato riproducendo immagini stantie, eppure popolari e condivise nella comunicazione dei social network. L’edonismo e l’appagamento estetico hanno gradualmente sciupato una certa idea di bellezza che è costruita dall’innesto delle diversità, non dalla coazione a ripetere perfezioni immaginarie.

Anche l’economia ha seguito l’andazzo: il profitto a tutti i costi, che sembrava uno slogan da vecchi potentati degli anni Cinquanta e Sessanta, si è bravamente trasferito anche tra le nuove forme produttive trainate dalle tecnologie digitali che, pur di rincorrere guadagni facili, non hanno esitato a riesumare, senza vergogna, forme antiche di sfruttamento sul lavoro.

L’emergere di antichi fardelli ideologici non si è fermata di fronte a nulla. Basterebbe vedere le recenti notizie di assassini di neri o di cittadini inermi e palesemente vulnerabili da parte di forze della polizia statunitense (ma anche in Francia infuria la polemica) che hanno innestato legittime proteste nelle grandi città americane, ma che hanno, al momento in cui scrivo, innescato, come reazione, il più becero e convinto conservatorismo schierato in attesa delle elezioni presidenziali. Quasi un paradosso: più cresce l’indifferenza con la quale le forze dell’ordine colpiscono gente di colore o persone in evidente stato di disagio psichico, più una parte dell’opinione pubblica s’indigna e protesta e più prende piede, rafforzandosi, il più antico pregiudizio sul quale le forze reazionarie si sono sempre fondate, ovvero l’odio nei confronti di qualsiasi forma di diversità.

Non mi riferisco soltanto al razzismo, ma anche alla risoluta avversità nei confronti di chiunque rappresenti idee – politiche, etniche, religiose, sessuali – diverse da quelle condivise da un certo senso comune conservatore. Assistiamo oggi al risorgere di regimi illiberali dove un oppositore viene avvelenato o rapito o incarcerato brutalmente nell’impotenza generale delle menti liberali e democratiche occidentali.

Eppure non si tratta di piccoli paesi periferici, secondari nello scacchiere internazionale, ma di grandi potenze con cui l’Occidente democratico fa, e continuerà a fare, affari di ogni sorta: Egitto, Russia e paesi a essa collegati, Turchia, Cina (si guardi, ad esempio, alla repressione in atto a Hong Kong) e molti altri ancora. La democrazia liquida, spogliatasi dal fervore etico e dalla capacità di indignarsi di fronte a questo cascame autoritario, è perfino capace di trarre profitto dagli scambi commerciali in cambio di un po’ di gas, di petrolio o di tecnologie. Senza accorgersi che non si tratta di conflitti politici tra Stati, ma di un fiume lavico che rischia di entrare e mischiarsi alle nostre culture millenarie che sarebbero fondate sul diritto, sull’accoglienza, sul valore della bellezza e della molteplicità ideale e progettuale. Questi neodemocratici, che spesso adottano slogan intrisi di un populismo imbarazzante, fondano le loro politiche su un principio: il bene non deve essere «limitato» a una forma etica inequivoca, ma trasformarsi in qualcosa di negoziabile seguendo interessi e opportunità. Qualsiasi immondo compromesso diventa così giustificabile pur di supportare e incrementare i privilegi delle più voraci borghesie occidentali.

Qualcuno pensava che l’estremismo fosse rimasto allocato a chissà quante migliaia di chilometri dalla propria casa, mentre non si sono accorti che è appollaiato nel cortile domestico e grida violenza e soprusi. Abbiamo aperto le piazze allo spaccio di ogni tipo di droga autorizzando, nei fatti, la nostra «meglio gioventù» a rimbecillirsi di sostanze dopanti ed eccitanti senza che né i sindaci né i governi né buona parte dell’opinione pubblica (anzi molti genitori si comportano da pusher, visto che concedono laute mance ai loro pargoli ben sapendo dove quel denaro sarebbe finito quella sera stessa) dimostrassero una chiara volontà di controllo e di contrasto. Partiti cosiddetti «costituzionali» non hanno avuto remore a blandire forme di violenza e di prevaricazione giustificandole come «inevitabile reazione sociale», quando invece ben si capiva che anche l’odio può essere un’arma elettorale efficace, se utilizzata con un certo grado di cinismo e spregiudicatezza. È angosciante dover constatare che, a oltre settant’anni dalla fine di un conflitto che ha ucciso decine di milioni di persone, la pace divida più della contrapposizione, che il consenso sia più facile da raccogliere disinibendo le parti più ancestrali dell’uomo invece di quelle cresciute nella civiltà e nel rispetto.

È proprio in questo milieu culturale che parole come amore, amicizia, felicità possono sembrare provocatorie. E per me devono esserlo, perché includono quel seme di rivolta morale che rappresenta l’unico vero antidoto a questo vuoto ideale e a questo sconcertante abbassamento delle nostre difese immunitarie culturali.

Sono cosciente che si tratta di tre nozioni che qualcuno troverà perfino obsolete o patetiche, eppure io credo che, oggi più che mai, occorre ritrovare il coraggio di accettare questo rischio pur di dimostrare la propria estraneità a certa decadenza.

In un piccolo paese della provincia di Roma, un ragazzo di origini capoverdiane, tentando di difendere un amico al centro di una rissa, è stato picchiato, anzi linciato, fino a procurarne la morte. I presunti assassini, a quanto si apprende dalle fonti giudiziarie, sono dei giovani già noti per la loro violenza. Nessun altro ragazzo o adulto è intervenuto nei venti, lunghissimi minuti di agonia di quel povero malcapitato, l’ambulanza è stata chiamata in ritardo, i colpevoli pare siano andati a bersi una birra dopo che il corpo morente del giovane era stato portato via dai soccorsi.

Tra poco, ben prima che questo libro sarà stampato, tale orrendo fatto di cronaca sarà stato archiviato dai media e da tante coscienze, le quali nel frattempo si saranno convinte che qualche «mela marcia» non fa nemmeno statistica.

Io, però, non mi sono mai voluto adeguare a questa regola pseudo-giornalistica per cui nulla della cronaca deve essere interpretato come metaforico; al contrario, ritengo che proprio per non trasformare quelle morti in numeri o in cronologi, il compito di una civiltà sia cercare dentro quegli eventi il mostruoso che si è insinuato nella cultura, invece che sminuire e sottovalutare la portata sociale di ciò che accade. E il massacro di un ragazzo, il cui unico torto è stato quello di voler aiutare un amico in difficoltà, contiene un elemento simbolico rilevante per chiunque voglia capire il presente e prefigurare i rischi per il prossimo futuro della nostra comunità. Non mi riferisco solo al cinismo e all’indifferenza che, ancora una volta, si respira in quegli orrori, ma soprattutto alla mancanza di progetto, di sogni, di ideali, di futuro che si cela dietro all’inusitata violenza. Ma se amore diventa l’«amò» declamato da un tronista, l’amicizia quella di Facebook, come si può pretendere che la ricerca di felicità diventi una priorità? Il futuro diventa un melenso quotidiano in cui tutto, anche la ricerca del dolore e della morte, va bene pur di non ascoltare e riflettere sulla propria noia. Questa la grande responsabilità degli adulti e di quei giovani che non hanno trovato il coraggio di distinguersi da questa anestesia, da questa melassa senza gusto e sapore.

Ecco il senso di questo libro: ripescare, analizzare, rieditare tre parole sacre che rischiano di essere derise, di diventare allegorie scotomizzate, termini desueti proprio grazie alla loro continua reiterazione che ne riduce il senso a non-senso.

Mi chiedevo, e continuo a farlo, cosa si possa fare usando l’arma della scrittura e credo che la risposta possa essere trovata proprio all’interno dell’immagine metaforica che in questo tempo ci terrorizza e ci rappresenta: la pandemia, il virus letale che colpisce, ammala, uccide. Cosa possiamo fare contro il male, quali anticorpi occorre allertare per non esserne travolti?

Non penso che sia così decisivo uno scavo sulle origini del male, sui suoi alleati storici, bensì cercare gli antidoti e per farlo dobbiamo trovare il coraggio di ammettere che il bene è anch’esso fragile se non viene coltivato con cura, difeso collettivamente. Esattamente come è accaduto a ciascuno quando il virus ci ha scoperti vulnerabili non solo nel nostro organismo, ma anche perché privati, in un baleno, di un nostro bene primario, la libertà. Abbiamo scoperto, sgranando gli occhi, che anche il bene non era per sempre, anzi che era fragile, come la bellezza e la salute. Abbiamo capito quanto è breve la strada per diventare degli «analfabeti emotivi di ritorno».

La fragilità del bene è una verifica di realtà che non indebolisce i nostri principî morali, non fiacca i nostri migliori sentimenti e le nostre speranze, ma al contrario li rafforza.

L’umiltà, cui il virus ci ha costretto, è l’unico modo per non dare ulteriore adito e spazio a una dissennata prosopopea basata sull’onnipotenza che pretende che anche la scienza si pieghi alle regole della fretta e dell’immediatezza cui il linguaggio tecnologico ci ha abituato in questi ultimi anni.

Ammettere fragilità e vulnerabilità significa rafforzarsi, perché è il dubbio che rende credibile e affidabile l’uomo, non la sua tracotanza.

Rileggo i titoli dei libri che sono raccolti in questo volume e penso, senza alcuna presunzione, che possono aiutare a tracciare, assieme, una via salvifica: solo amore e amicizia permettono la ricerca della felicità, proprio perché sentimenti rari e complessi. L’unico antidoto in tempi così difficili è rappresentato da una potente necessità: quella di immaginare nuovi orizzonti, nuovi sogni e utopie. Solo se l’umanità scoprirà l’eterna fragilità del bene potrà difenderlo e ampliarlo per fare in modo che nuove generazioni possano appropriarsene e goderne. Soltanto l’immaginazione consentirà di guardare oltre, di sognare il nuovo, di allevare un coraggio strepitoso che ci permetterà di evitare il grande ristagno che

aspetta gli ignavi.

https://www.huffingtonpost.it/entry/crepet-e-la-fragilita-del-bene-amore-amicizia-e-felicita-tre-parole-sacre-da-cui-ripartire_it_6020fb7ec5b6c56a89a28e50