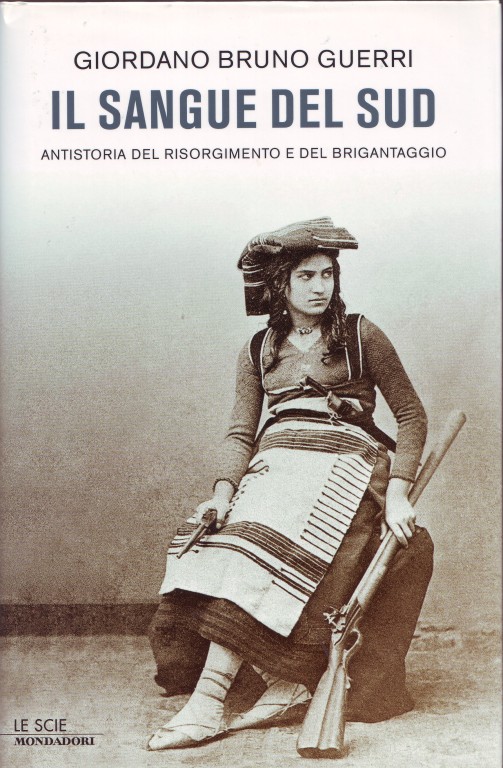

Pagine tratte da “Il sangue del sud” di Giordano Bruno Guerri

Pagine tratte da “Il sangue del sud” di Giordano Bruno Guerri

pag.71 a 74

[…]

Le gesta di banditi e briganti suggestionavano gli europei impegnati nel Grand Tour, al punto da portarli a curiose variazioni dai percorsi più tradizionali: per esempio il carcere di Civitavecchia, dove era rinchiuso il leggendario e temuto Gasparone, al secolo Antonio Gasparoni di Sonnino. Era divenuto un mito perché, nel basso Lazio, prendeva ai ricchi per dare ai poveri. Catturato, passò oltre quarant’anni :n carcere prima di ricevere la grazia, nel 1871, da Vittorio Emanuele II. Stendhal, dissimulando un brivido di gelosia, nel 1840 scrisse a un amico: «Su cento stranieri che passano di qui […], cinquanta vogliono vedere il celebre brigante Gasparone, e quattro o cinque M. de Stendhal».

Stefano Pelloni, detto il Passatore, Michele Pezza, ovvero Fra Diavolo, Salvatore Rapisarda, più noto come il Galantuomo, Domenico Tiburzi, celebre con lo pseudonimo di Domenichino. Sono nomi che oggi dicono poco o nulla, se non agli amanti della storia locale. Al loro tempo, furono spesso protagonísti di poemi che ne cantavano i misfatti come imprese epiche. Il popolo si affidava anche alla narrazione dei vecchi; la memoria corale di una comunità si esprimeva in rime e ballate, canti e ottave popolate di boschi e briganti.

La parola «brigante» venne introdotta dai francesi. Prima venivano chiamati banditi o fuorbanditi. I francesi usavano brigantage e brigand dal Quattrocento: secondo alcuni, il termine viene da una parola gallica che da «forza» era passata a indicare prepotenza. Nel 1829 i linguisti italiani classificarono «brigante» come neologismo. Oggi li chiameremmo “partigiani”. O terroristi. Lottavano per avere la possibilità di scegliere da chi essere comandati, e come.

La storia italiana abbonda di milizie allestite alla meno peggio, con capitani di ventura guasconi, ma niente più che dilettanti. Soldataglie esteticamente imbarazzanti, figlie del risentimento del contado o dei maneggi delle corti rinascimentali.

Anche le vicende dei briganti sono popolate di protagonisti eccentrici, pronti a darsi alla macchia, a fare delle montagne il loro rifugio. Bastavano poche unità a creare piccole, ma temibili, pattuglie di straccioni. Erano soprattutto facinorosi, spinti dalla fame più che dalla difesa dell’onore, contadini allo stremo accanto a spostati e delinquenti abituali. Non mancavano i borghesi, pochi in verità, che davanti alla tranquilla e più conveniente prospettiva di adattarsi al nuovo corso, decisero di rischiare la vita per il re deposto e la patria annichilita.

Avevano un ruolo a parte, non trascurabile, i cosiddetti galantuomini – di piccola e piccolissima nobiltà locale – e i parroci: non sprovveduti o temerari al punto di andare sui monti, beninteso, ma abbastanza determinati da diventare sostenitori fondamentali della causa. Nei palazzi torinesi, venivano chiamati manutengoli: protettori, complici o fiancheggiatori che fossero.

I cafoni meridionali, coadiuvati da ciò che rimaneva dell’esercito borbonico, si rivolgevano ai signorotti e ai prelati di paese per ricevere sostegno e aiuto. Avevano pochi fucili, e spesso le loro armi erano roncole, piccozze e forconi generosamente offerti dai braccianti che non ne volevano sapere dei Savoia. Se mancava l’essenziale per la guerra, c’era abbondanza di coccarde e lenzuola, con tanto di nastro azzurro borbonico, da esporre e far sventolare. Un trionfo di colori, anche se i più variopinti, in ogni senso, erano i loro capi.

I sopravvissuti alla carneficina piemontese di Gaeta, civili e militari, furono le prime vittime della repressione e gli animatori della rivolta: apostoli dell’onore che, di ritorno a casa, rendevano leggendari i resoconti sull’eroica resistenza del re tradito e della regina fedele.

La posizione dei vertici dell’esercito piemontese rispetto alle forze armate borboniche, disciolte, è riassunta dal colonnello Thaon di Revel in una lettera al ministro della Guerra Manfredo Fanti: «Garibaldini, capitolati di Capua e Gaeta, reduci dello Stato romano, insurrezionali, aggiunti ai vagabondi soliti di Napoli, formano una massa infetta in tutta questa regione, che sarebbe gran bene lo sperperare».

Lo stesso Cavour non risparmiò commenti trancianti sui soldati borbonici, che «appesterebbero l’esercito» se integrati negli organici del Regno d’Italia. Soltanto 2311 ufficiali, che non si erano distinti in guerra, furono ammessi nel nuovo esercito italiano. Gli ex militari borbonici non potevano neppure contare sul sostegno dei deputati eletti nel Parlamento unitario; ecco la stima di cui godevano i neoparlamentari in una lettera di Costantino Nigra a Cavour: «Oggi Le spedisco i deputati e i senatori V E. vedrà che roba. Ma è malleabile. Sappia tirarne il meglio che potrà a vantaggio dell’Italia. Di ministeri abili non ne veggo uno».

Dopo l’annessione ci furono almeno 6000 arresti, spesso seguiti dalla deportazione: gli ufficiali nelle isole del golfo di Napoli, come prevedeva il trattato di capitolazione; i soldati semplici, invece, finirono in campi di prigionia temporanei nel Nord Italia e in fortezze come quella di Fenestrelle, in Piemonte, a duemila metri di altezza e immersa nella neve durante l’inverno.

Se nel Sud crebbe la nostalgia per il passato borbonico, fu anche per questa prima prova di rigore piemontese. Le notizie circolavano, e da Roma provvedeva a diffonderle anche l’autorevole rivista dei gesuiti, «La Civiltà Cattolica». Nel numero del 25 gennaio 1861 si legge: «Per vincere la resistenza dei prigionieri di guerra, già trasportati in Piemonte e Lombardia, si ebbe ricorso a uno spediente crudele e disumano, che fa fremere. Quei meschinelli, appena coperti da cenci di tela, e rifiniti di fame perché tenuti a mezza razione con cattivo pane e acqua e una sozza broda, furono fatti scortare nelle gelide casematte di Fenestrelle e di altri luoghi nei più aspri siti delle Alpi».

Il popolo, a sua volta, era schiacciato da un frsco che pretendeva più dai poveri che dai signori, minacciato dall’inflazione e dalla disoccupazione, incapace di capire e accettare le nuove regole che infrangevano abitudini nelle quali erano vissuti e morti i loro avi:pesi,misure,lingua,poste,leva, tutto cambiava all’improvviso.

Ci fu anche chi trovò vie di fuga fantasiose. Qualche migliaio di meridionali – ai primi disordini dopo l’arrivo dei Mille – aveva deciso di emigrare in America, precedendo di decenni milioni e milioni di conterranei. Molti finirono a New Orleans, si comportarono bene e per questo motivo un generale sudista, prevedendo la guerra dopo l’elezione di Abraham Lincoln, incaricò un ufficiale di cercare truppe volontarie fra i soldati borbonici rimasti in Italia.

Ne reclutò 51 in Sicilia e un migliaio fra quelli che si erano rifugiati nello Stato Pontificio. Nel gennaio del 1861 salparono per la Louisiana, su due piroscafi, e arrivarono in marzo. Vennero reclutati nel 6° Battaglione Italian Guards e – racconta Edoardo Spagnuolo – «ebbero un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’ordine nei cinque giorni (25/30 aprile 1862) in cui il generale confederato Lovell fu costretto a evacuare le truppe dalla città di New Orleans». La popolazione fu presa dal panico, vista la tattica nordista di fare terra bruciata, distruggendo tutte le infrastrutture.

Sciolte le brigate straniere, i borbonici confluirono nelle unità militari della Louisiana, parteciparono alla battaglia vittoriosa di Mansfield e furono fra gli ultimi a arrendersi alle preponderanti forze nordiste. Non cambiarono dunque la storia degli Stati Uniti, ma se l’esercito borbonico si fosse comportato per intero come quei primi emigranti, la storia d’Italia – e dell’emigrazione italiana – sarebbe stata diversa.

Non tutti erano così avventurosi da lasciare la propria terra, però molti furono altrettanto determinati e coraggiosi, sempre contro i “nordisti”.